AIの活用例とその利点・課題をわかりやすく紹介

AIとは、今や地図アプリやお掃除ロボット、迷惑メールフィルターなど身近な場面で活躍している。例えば、農業や小売業、製造業、教育分野でもAIが導入されている。

地図・ナビゲーションアプリが最適なルートを案内

お掃除ロボットが自動で部屋を清掃

小売業で在庫管理を効率化

利点 | 課題 |

|---|---|

生産性の向上 | 情報漏えいのリスク |

人的ミスの削減 | 責任の所在が不明確 |

AIの活用は、誰にとっても身近な話題となっている。

重要ポイント

AIは日常生活や業務で広く活用されており、地図アプリやお掃除ロボットなど身近な存在です。

AIの導入により、生産性が向上し、業務の効率化やコスト削減が実現できます。

AIには情報漏えいや責任の所在などの課題があり、導入時には注意が必要です。

データの品質がAIの精度に影響を与えるため、信頼できる情報を使用することが重要です。

AIを効果的に活用するには、自分に合った使い方を見つけることが大切です。

AIとは

AIの基本

AIとは、人間の知的な働きを人工的に再現する技術や概念を指す。専門家や公的機関は、AIを「人間の知的能力の一部またはすべてを、人工的に作られたシステムで実現しようとする技術や概念」と定義している。AIの仕組みは、主にデータの入力、処理、出力の3つの段階で構成される。

項目 | 内容 |

|---|---|

人工知能の定義 | 人間の知的能力の一部またはすべてを、人工的に作られたシステムで実現しようとする技術や概念 |

基本的な仕組み | データ入力、処理、出力の3段階で構成される |

AIにはいくつかの種類が存在する。

機械学習: データからパターンを学ぶ技術。

教師あり学習: ラベル付きデータを使い予測や分類を行う。

教師なし学習: ラベルなしデータから共通点を見つける。

強化学習: 試行錯誤を通じて最適な行動を学ぶ。

ディープラーニング: 多層のニューラルネットワークを使い、複雑な特徴を抽出する。

ニューラルネットワーク: 人間の脳の神経回路を模した構造を持つ。

隠れ層を増やすことで複雑なデータの学習が可能となる。

AIのレベルも段階的に分かれている。

レベル1: 単純な制御プログラム

レベル2: 最適な行動パターンを選択するAI

レベル3: 機械学習を取り入れたAI

レベル4: ディープラーニングを取り入れたAI

私たちの生活とAI

AIとは、専門的な分野だけでなく、日常生活にも広く浸透している。10代や20代の若者を中心に、AIを使う機会が増えている。実際の利用率を年齢層ごとに見ると、次のような傾向がある。

年齢層 | 利用率 |

|---|---|

10代 | 37% |

20代 | 30% |

30代以上 | 10%程度 |

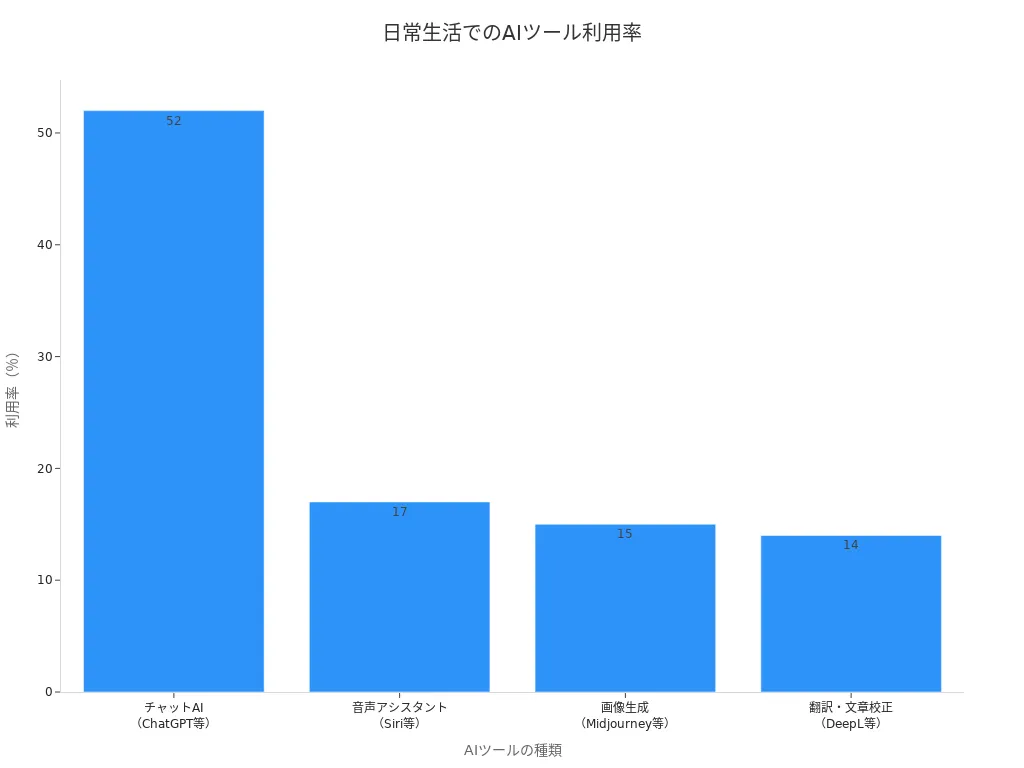

AIツールの利用率も高まっている。

AIツール | 利用率 |

|---|---|

チャットAI(例:ChatGPT、Gemini) | 52% |

音声アシスタント(例:Siri、Alexa) | 17% |

画像生成(例:Midjourney) | 15% |

翻訳・文章校正(例:DeepL) | 14% |

多くの人が、AIをさまざまな場面で活用している。例えば、10代の男性は難しい知識をAIに質問し、20代の女性は学校の課題に利用する。30代の男性は文章の添削、50代の女性は体調不良時の相談にAIを使う。AIとは、世代や目的を問わず、生活の中で役立つ存在となっている。

AIの活用例

業務効率化

企業や自治体は、AIとは何かを理解し、業務の効率化に積極的に取り組んでいる。日向市では生成AIを使い、行政サービスの効率化を実現した。沖縄市はAIチャットボット「Aボー」を導入し、住民からの問い合わせに自動で対応している。Cloudpick Japanは、AI無人店舗や物品管理システムを提供し、店舗運営や在庫管理の自動化を進めている。これにより、スタッフは重要な業務に集中できるようになった。

導入前 | 導入後 |

|---|---|

問い合わせ対応に月500時間かかり、スタッフが疲弊 | AIチャットボットが問い合わせの70%を対応 → 対応時間50%削減 |

FAQが整理されておらず、回答の品質にばらつきがある | スタッフは重要な問い合わせに専念し、顧客満足度が向上 |

業務負担が減り、離職率が20%低下 |

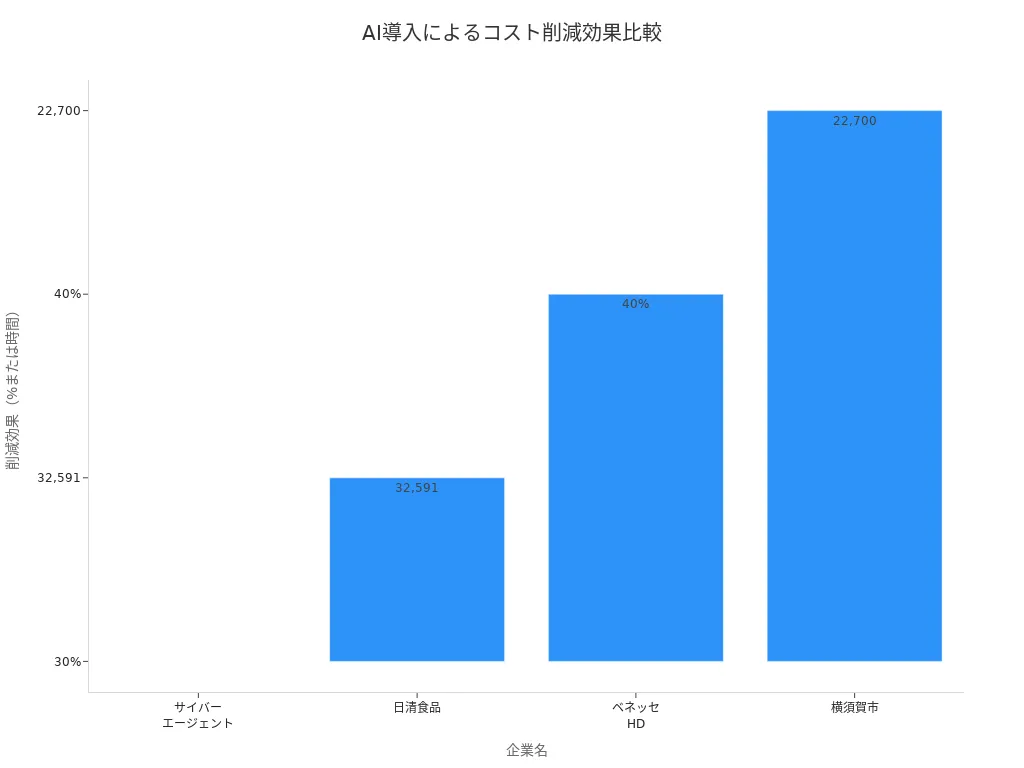

コスト削減

AIはコスト削減にも大きく貢献している。Cloudpick JapanのAI無人店舗は、24時間無人運営を可能にし、人件費を抑えながら売上機会を増やしている。サイバーエージェントは広告運用の自動化で作業時間を30%削減した。日清食品はAIチャットボットを活用し、年間32,591時間の作業工数を削減した。ベネッセホールディングスはサイト制作コストを4割減らし、制作期間も短縮した。横須賀市では文書作成業務の効率化で年間22,700時間の削減効果が出ている。

企業名 | コスト削減効果 | 詳細情報 |

|---|---|---|

サイバーエージェント | 作業時間を30%削減 | 広告運用の自動化により、運用チームが戦略的施策に集中できるようになった。 |

日清食品 | 年間作業工数32,591時間削減 | 自社開発のAIチャットbot「NISSIN AI-chat powered by GPT-4 Turbo」を活用。 |

株式会社ベネッセホールディングス | サイト制作コストを4割減、制作期間を8週間から3週間へ短縮 | 人数体制を7割減と報告。 |

横須賀市 | 約22,700時間/年の効果 | 文書作成業務で1日あたり10分程度の短縮が見込まれる。 |

クリエイティブ分野

AIはクリエイティブ分野でも活躍している。デザインでは、ロゴや広告クリエイティブのプロトタイピングを高速化している。音楽分野では、ユーザーが指定した要素に基づき自動作曲が可能となった。映像制作では、AIがストーリーボードの生成や映像編集を支援し、制作プロセスを加速させている。

デザイン:AIがロゴデザインや広告制作を効率化

音楽:AIが自動作曲やスタイル学習による楽曲生成を実現

映像制作:AIがストーリーボード生成や映像編集を支援

日常生活

日常生活でもAIは身近な存在となっている。SiriはiPhoneで音声操作を可能にし、メッセージ送信や天気確認をサポートする。お掃除ロボットは障害物を避けながら自動で掃除を行う。Amazonなどのショッピングサイトでは、AIがユーザーの興味を分析し、最適な商品を提案する。飲食店では配膳ロボットが料理を自動で運ぶようになった。CloudpickJapanのAI無人店舗は、住宅エリアや医療施設でも便利な購買体験を提供している。

Siri:音声で操作や情報取得が可能

お掃除ロボット:自動で部屋を清掃

レコメンド機能:最適な商品を提案

配膳ロボット:料理を自動で運ぶ

利点とメリット

生産性向上

AIとは、さまざまな業界で生産性向上に大きく貢献している。企業はAIを活用することで、定型業務の自動化や作業時間の短縮を実現している。たとえば、請求書処理の時間が15分から2分に短縮された事例がある。

また、AIによる在庫管理の自動化は、余剰在庫のリスクを減らし、業務の効率化を後押ししている。監視システムの導入によって危険エリアへの立ち入りを防止し、安全性も向上した。

労働環境の改善も見逃せない。自動化によって作業負担が軽減され、スタッフはより重要な業務に集中できるようになった。

AIの導入による生産性向上の効果は、国内外の調査でも明らかになっている。

メリット

説明

業務効率化と生産性向上

AIは定型業務の自動化で大きな効果を発揮し、請求書処理の時間を15分から2分に短縮した事例がある。

ミス削減

AIは人的ミスの削減にも大きな役割を果たしている。製造業や医療、サービス業の現場では、教育や業務プロセスの標準化だけでは限界があった。AIを活用した異常検知システムの導入によって、エラー件数の減少が半年程度で確認できた企業が多い。

このようなシステムは、手戻りコストを最小限に抑え、一貫した品質を担保することができる。長期的な視点でテクノロジーを活用する取り組みが、現場の信頼性向上につながっている。

作業時間の大幅削減が可能

人的ミスの削減が期待できる

コスト削減につながる

新しい価値創出

AIの進化は、新しい価値やビジネスモデルの創出にもつながっている。生成AIによる既存サービスのユーザー体験の進化や、AIベースで制作したコンテンツの販売、新規サービスの提供などがその一例である。

たとえば、ウォルマートでは生成AIを活用した高度な商品検索や提案が行われている。メルカリではAIアシスタントが売れやすい商品名や説明文を提案し、ユーザーの利便性を高めている。

また、AIを活用できるアプリケーションや大規模データ基盤の提供も進んでいる。これにより、企業は競合優位性を強化し、新たな事業創出のチャンスを広げている。

生成AIによるサービス体験の進化

AIベースの新規サービスやアプリケーションの提供

競合優位性の強化と新規事業の創出

Cloudpick Japanの強み

Cloudpick Japanは、AIを活用したスマートリテールソリューションで多くの企業や施設に導入されている。AI無人店舗やAI物品管理システムは、24時間無人運営や自動決済、効率的な在庫管理を実現し、業務効率とコスト削減の両立を可能にしている。

同社のソリューションは、ドン・キホーテやローソンなどの大手小売チェーンでも採用されている。実際に、NECでは資料作成時間が50%削減され、議事録作成時間が平均30分から約5分に短縮された。日清食品では年間作業工数が32,591時間削減され、問い合わせ業務の作業工数も24%削減された。

Cloudpick JapanのAI技術は、商業施設や住宅エリア、医療・介護施設など幅広い分野で活用されている。これにより、顧客体験の向上と店舗収益の成長を同時に実現している。

企業名

導入効果

NEC

資料作成時間が50%削減、議事録作成時間が平均30分から約5分に短縮、社内システム開発のソースコード作成業務工数が80%削減

株式会社サイバーエージェント

年間約22,700時間の作業時間短縮が見込まれる

日清食品

年間作業工数が32,591時間削減、問い合わせ業務の作業工数が24%削減

株式会社ベネッセホールディングス

サイト制作コストが4割減、制作期間が8週間から3週間へ短縮、人数体制が7割減

Cloudpick JapanのAIとは、現場の課題解決と新しい価値創出の両面で高い効果を発揮している。

課題とリスク

AI技術は多くの利点をもたらす一方で、導入や運用にあたって様々な課題やリスクが存在する。専門家や公的機関は、社会的・倫理的・技術的な問題が発生する可能性を指摘している。意思決定をAIに任せる場面が増える中で、その判断が不透明になったり、公平性を欠いたりするケースも見られる。

情報漏えい

AIシステムは大量のデータを扱うため、情報漏えいのリスクが高まる。企業や個人がAIを利用する際、機密情報が意図せず外部に流出する事例が報告されている。

プロンプト経由の漏洩:生成AIへの指示文に機密情報が含まれる場合がある。

学習データからの抽出:AIモデルが学習したデータから、間接的に機密情報が抜き取られることがある。

敵対的攻撃:AIの判断を誤らせ、意図しない情報を出力させる手法が存在する。

AIモデルの窃取:開発したAIモデル自体が盗まれ、情報が悪用される危険性がある。

実際に、従業員が社外秘の情報を生成AIに入力し、その情報が他のユーザーに公開される事例や、AIチャットボットの脆弱性を悪用した顧客情報流出が発生している。情報セキュリティ上の脆弱性は、AI導入時に必ず考慮すべき課題となる。

責任の所在

AIが意思決定や自動化を担う場面では、万が一トラブルが発生した場合の責任の所在が曖昧になりやすい。自動運転車の事故では、運転者の過失を問うことができず、AIの開発者や製造者に責任が及ぶ可能性がある。AIはプログラムであり、倫理観や道徳観に基づいて判断することができないため、法的責任が問われる場面も増えている。

自動運転車が事故を起こした場合、車両の欠陥が原因であれば製造者に責任が生じる可能性がある。

AIの学習データに偏りがあった場合、開発者に責任が問われることがある。

利用者が適切な操作を行わなかった場合、利用者にも責任があるとみなされる。

AIによる事故やトラブルの責任は、開発者、製造者、販売者、利用者など多くの関係者に分かれ、状況に応じて個別に判断する必要がある。ブラックボックス化の問題もあり、AIの判断プロセスが不透明な場合、責任の所在がさらに複雑になる。

コストや導入の難しさ

AI導入には初期コストや運用負担が大きいという課題がある。企業は専門人材の確保や教育、システムの安定運用など多くの技術的ハードルに直面する。

課題 | 解決策 |

|---|---|

初期導入コストや運用負担が大きい | 導入目的を明確にし、段階的に進めること |

専門人材の確保や教育が必要 | 機械学習やデータサイエンスの知識を持つ人材を育成する |

AIの判断ミスやバイアスのリスク | 偏ったデータを使用しないように注意する |

AIシステムの誤作動や判断ミスによる事業への影響も無視できない。予期せぬ動作による損失や法的責任の問題が発生する可能性があるため、導入前に十分な検討が求められる。

データ品質の重要性

AIの精度や信頼性は、学習に使うデータの品質に大きく左右される。信頼できる情報をもとにAIモデルを学習させることが、技術的信頼性や説明可能性の担保につながる。

AIが生成するアウトプットの精度はデータの品質・信頼性に依存するため、信頼できる情報をもとにAIモデルを学習させることが技術的信頼性や説明可能性の担保に繋がります。

過去には、バイアスが含まれたデータを使ったことで、AIの判断が偏ってしまう事例も報告されている。

このバイアスは、過去の逮捕履歴や社会経済的背景といったデータが反映された結果であるとされています。

数値や技術用語に誤った情報が混入したケースもあり、AIのアウトプットに誤りが生じることがある。

特に数値や技術用語において誤った情報が混入したケースがあります。

AIは良質なデータという燃料があって初めて真価を発揮するツールであることを忘れてはならない。

良質なデータという燃料があって初めて真価を発揮するツールであることを忘れてはなりません。

データ品質の確保は、AI活用の成否を左右する重要なポイントとなる。

事例紹介

Cloudpick Japanの導入事例

Cloudpick Japanは、AI無人店舗やAI物品管理システムを日本国内外で多数展開している。ドン・キホーテやローソンなどの大手小売チェーンが同社の技術を導入し、24時間無人運営や自動決済を実現している。商業施設や住宅エリア、医療・介護施設でも、AIによる効率的な在庫管理や購買体験の向上が進んでいる。

AIカメラと重量センサーを活用した物品管理では、スタッフの作業負担が軽減され、人的ミスも減少した。これにより、利用者はスムーズな買い物や物品の受け取りが可能となり、店舗運営の生産性が大きく向上した。

Cloudpick JapanのAIソリューションは、30カ国以上、1000拠点以上で導入されている。多様な業界で実績を持ち、現場のデジタル化を強力にサポートしている。

医療・教育分野

医療や教育の現場でもAIの活用が広がっている。

希少疾患の創薬標的分子を予測するAIが開発されている。

患者の遺伝子情報と臨床情報を組み合わせ、最適な治療薬を選択するモデルが登場した。

がん細胞に対する活性を最大化する遺伝子配列の探索も進んでいる。

医療AIはオンライン診断やゲノム医療、注射・採血ロボット、スマートデバイスの開発にも貢献している。

症状を入力するだけで病名の予測や近隣病院の紹介が可能となった。

AIが短時間で問題を発見し、効率的な診断と治療を実現している。

医療従事者の負担が軽減され、より多くの患者に対応できるようになった。

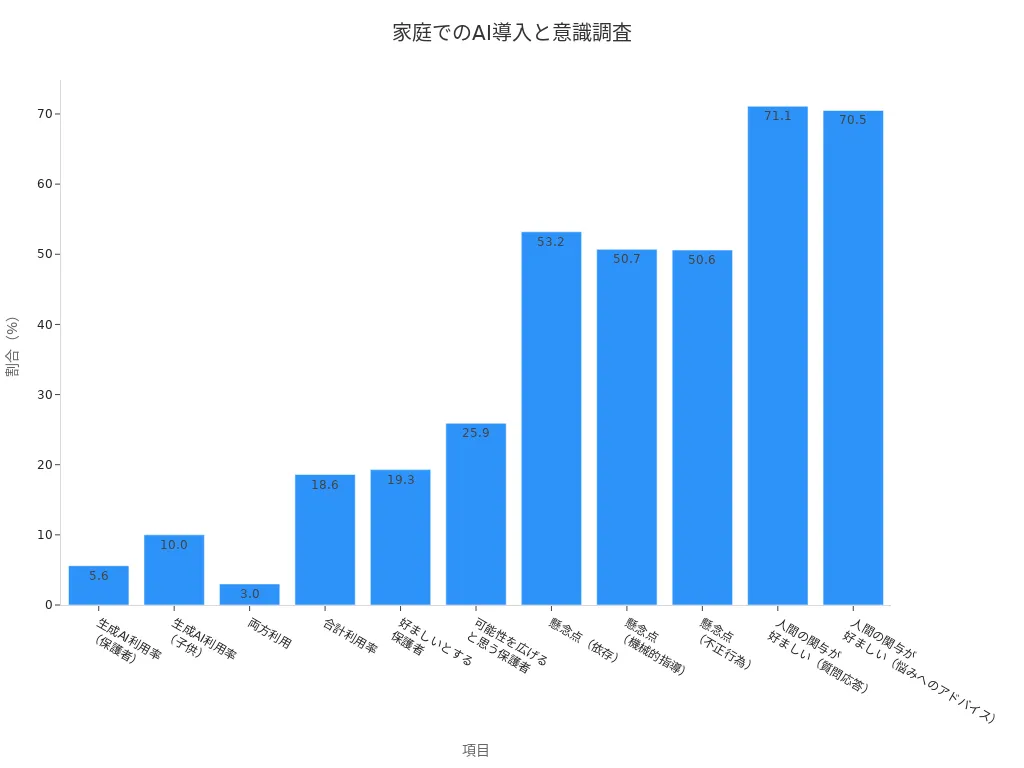

一般家庭

一般家庭でもAIの導入が進んでいる。保護者や子供の間で生成AIの利用率が高まっている。

以下の表は、家庭内でのAI利用状況や意識を示している。

項目 | 数値 |

|---|---|

生成AI利用率(保護者) | 5.6% |

生成AI利用率(子供) | 10.0% |

両方利用 | 3.0% |

合計利用率 | 18.6% |

好ましいとする保護者 | 19.3% |

可能性を広げると思う保護者 | 25.9% |

懸念点(依存) | 53.2% |

懸念点(機械的指導) | 50.7% |

懸念点(不正行為) | 50.6% |

人間の関与が好ましい(質問応答) | 71.1% |

人間の関与が好ましい(悩みへのアドバイス) | 70.5% |

家庭では、AIが学習や家事のサポート、健康管理など多様な場面で活用されている。利用者は利便性を感じる一方で、依存や不正行為への懸念も持っている。人間の関与を重視する声も多く、今後のAI活用にはバランスが求められる。

AI活用の注意点

プライバシー保護

AIを活用する際、個人情報や機密データの取り扱いには特に注意が必要となる。多くの企業や組織は、プライバシー保護のためにさまざまな対策を講じている。

データの匿名化や暗号化を行い、個人が特定されないようにする。

差分プライバシーやプライバシー影響評価を実施し、リスクを事前に把握する。

アクセス制御やデータセキュリティの強化で、情報漏えいを防ぐ。

個人情報保護法などの法令を遵守し、ステークホルダーのプライバシーを尊重する。

これらの対策を徹底することで、AI活用時のプライバシーリスクを最小限に抑えられる。

適切な使い方

AIを安全かつ効果的に活用するには、明確なルールやガイドラインの整備が欠かせない。企業や組織は、利用目的や入力制限、データ保存方法などを明文化し、全員で共有する必要がある。

注意点 | 説明 |

|---|---|

利用ガイドラインの整備 | 利用目的や入力制限、保存方法を明確にする。 |

専用プランの活用 | ChatGPT Enterpriseなど、データの暗号化や学習利用制限があるサービスを選ぶ。 |

社内ルールの周知・教育 | 定期的な勉強会やeラーニングでルールを浸透させる。 |

ログ管理や運用方法 | 機密性が高い場合は社内サーバで一次処理し、必要な情報のみクラウドにアップロードする。 |

現場の声を反映し、使いやすく実効性のあるルール作りが重要となる。教育や周知が不十分だと、ルールが守られないリスクもある。

最新情報の確認

AI技術は日々進化している。正しい知識を持ち続けるためには、信頼できる情報源から最新情報を得ることが大切だ。

MiraLab AIやBizAIdeaは、実用的な活用法や最新ニュースを提供する。

Ledge.aiは、初心者にも分かりやすい解説や専門家のインタビューを掲載している。

TechfirmやAI-SCHOLAR、AVILEN AI Trendも、企業担当者やエンジニアに役立つ情報を発信している。

一次情報の信頼性を確認する。

コードやデモの再現性をチェックする。

ベンチマークや比較条件を評価する。

リスクや制約を明示しているか確認する。

実際の業務要件に合うかを見極める。

これらのポイントを意識することで、AI活用の質を高められる。

これからのAIとの付き合い方

人とAIの役割分担

AIの進化によって、社会の働き方や生活が大きく変わりつつある。専門家や研究機関は、AIと人間の役割分担について次のような見解を示している。

懸念 | 説明 |

|---|---|

思考力低下 | AIに頼りすぎると「考える力」が失われるのではないかという不安がある。 |

AIの役割 | AIは再現性の高い作業を担い、人間の考える力が不要になるわけではない。 |

AIは人間の能力を補い、より高度な仕事に集中できるようサポートする「同僚」としての役割を果たす。人間は創造性や倫理的判断力など、AIにはできない分野で力を発揮することが求められる。大規模な実験でも、AIが働き方を根本から変える可能性が示されている。日本企業では、AIを「仲間」として受け入れ、共創を進めるための具体的なステップを踏むことが重要とされている。

AIと人間が協力することで、社会全体の生産性や創造性がさらに高まると考えられている。

自分に合った活用法

AIを効果的に活用するには、自分に合った使い方を見つけることが大切である。個人や企業は、目的や課題に応じてAIを使い分けている。

生成AIを使ったブレインストーミングで新製品開発のアイデアを提案し、会議の生産性を向上させる。

顧客アンケートの自由記述欄を分析し、主な不満点を分類してデータの傾向を把握する。

市場調査レポートから重要なトレンドを抽出し、必要な洞察を得る。

データの視覚化方法を提案し、効果的なグラフの種類をアドバイスする。

このように、AIは日常業務や学習、創造活動などさまざまな場面で活用できる。自分の目的や課題に合わせてAIを使いこなすことで、より良い成果を得られるだろう。

AIの活用は一人ひとりの工夫次第で大きく広がる。自分に合った方法を見つけて、AIと上手に付き合っていくことがこれからの時代に求められている。

AIは業務の自動化や分析精度の向上、顧客対応の品質改善など多くのメリットを持つ。セキュリティや権利の課題も存在する。下記の表でポイントを整理する。

ポイント | 説明 |

|---|---|

AIのメリット | 業務の自動化、分析精度の向上、顧客対応の品質改善などがある。 |

課題 | セキュリティや権利の観点を無視すると効果が相殺される。 |

運用方法 | データ品質と権利整備が重要で、運用後はログとフィードバックを活用して改善する。 |

リスク管理も重要である。CloudpickJapanの事例は、AI活用の前向きな姿勢を示している。読者は自分に合った方法でAIを活用し、注意点を意識して判断することが求められる。