地域別小売業界ランキング 最新トレンドと今後の展望

「今、地域別小売業界ランキングの最新トレンドはどうなっているのか?」と疑問を持つ読者が多い。2025年の日本の小売業界では、総売上高が85.3兆円となり、前年比4.0%の増加を記録した。

日本の小売業1000社ランキング2025は売上高で過去最高を更新した。

経済活動の正常化や価格転嫁が業績向上の要因となっている。

年度 | 総売上高 (兆円) | 対前年比増加率 |

|---|---|---|

2025 | 85.2975 | 4.0% |

北海道から九州まで、各地域で注目企業が伸びている。経済環境の変化が業界全体に影響を与えている。

重要ポイント

2025年の日本の小売業界は、総売上高が85.3兆円に達し、前年比4.0%の増加が見込まれています。

地域密着型の企業が成長しており、消費者のニーズに応じた商品政策が成功の鍵です。

デジタル化やサステナビリティが小売業界の重要なテーマとなっており、企業はこれらに対応する必要があります。

競争環境が激化しており、特に価格競争が進行中です。企業はコストリーダーシップを追求する必要があります。

消費者の価値観が多様化しており、健康志向やサステナブル志向に応える商品が求められています。

地域別小売ランキング

北海道・東北の小売

北海道・東北地方では、地域密着型の企業が存在感を示している。

主な上位企業は以下の通り。

アークス

イオン北海道

ヨークベニマル

薬王堂

ザ・ビッグは大容量パックや低価格商品の導入を進めている。ロピアやトライアルなどのディスカウントストアも新規参入し、競争が激化している。

地域ごとの需要に即した商品政策やローコストオペレーションが成長の鍵となっている。

成長要因 | 説明 |

|---|---|

越境出店 | ディスカウントストアが積極的に新たな地域に出店し、競争を刺激している。 |

商品政策 | 消費者の生活防衛意識に応じた商品開発が重要視されている。 |

競争の激化 | 新規参入企業が増え、価格競争が進行している。 |

関東の小売

関東地方は人口規模が大きく、多様な消費傾向が見られる。

上位企業は次の通り。

企業名 |

|---|

ヤオコー |

U.S.M.H(ユナイテッドスーパーマーケットHD) |

ロピア |

オーケー |

埼玉県や千葉県では長時間通勤層のセルフケア需要が高まり、入浴剤やバスアロマの仕入れが活発だ。茨城県ではクルマ社会を背景に菓子類のニーズが高い。千葉県では専門性の高い輸入・卸売業者が紅茶市場を牽引している。各都県でステッカーやシールの仕入れも高水準となっている。栃木県や群馬県ではガーデニング文化が鉢やプランターの需要を押し上げている。

中部の小売

中部地方では、利便性や地域密着を重視した小売企業が成長している。

マックスバリュ東海:キャッシュレス無人店舗やネットスーパーの拡充で利便性を追求。

バロー:生鮮強化型の店舗に磨きをかけ、関東進出も視野に入れている。

クスリのアオキホールディングス:M&Aによって食品スーパーを傘下に収め、異業態進出を加速。

大阪屋ショップは薄利多売と地域密着型戦略で成長している。ぎゅーとらは独自商品やPB商品を活用し、地域の消費者ニーズに応じた商品展開を行う。平和堂は東海地区での出店を重ね、売上高500億円を目指している。

関西の小売

関西地方では、競争が一段と激しくなっている。

ライフコーポレーションがトップを維持し、平和堂や万代も業績を伸ばしている。

オーケーやロピアなど、エリア外からのチェーンも進出している。

ライフコーポレーション

平和堂

万代

オーケー(関東発)

ロピア(関東発)

企業名 | 進出地域 | 進出予定日 |

|---|---|---|

オーケー | 大阪府東大阪市 | 11月26日 |

カネスエ | 滋賀県大津市 | 24年11月中 |

JMホールディングス | 大阪府大阪市 | 10月3日 |

バローホールディングス | 関西エリア全体 | 24~26年度中 |

新規出店や他地域からの進出が、関西の小売市場に新たな活力をもたらしている。

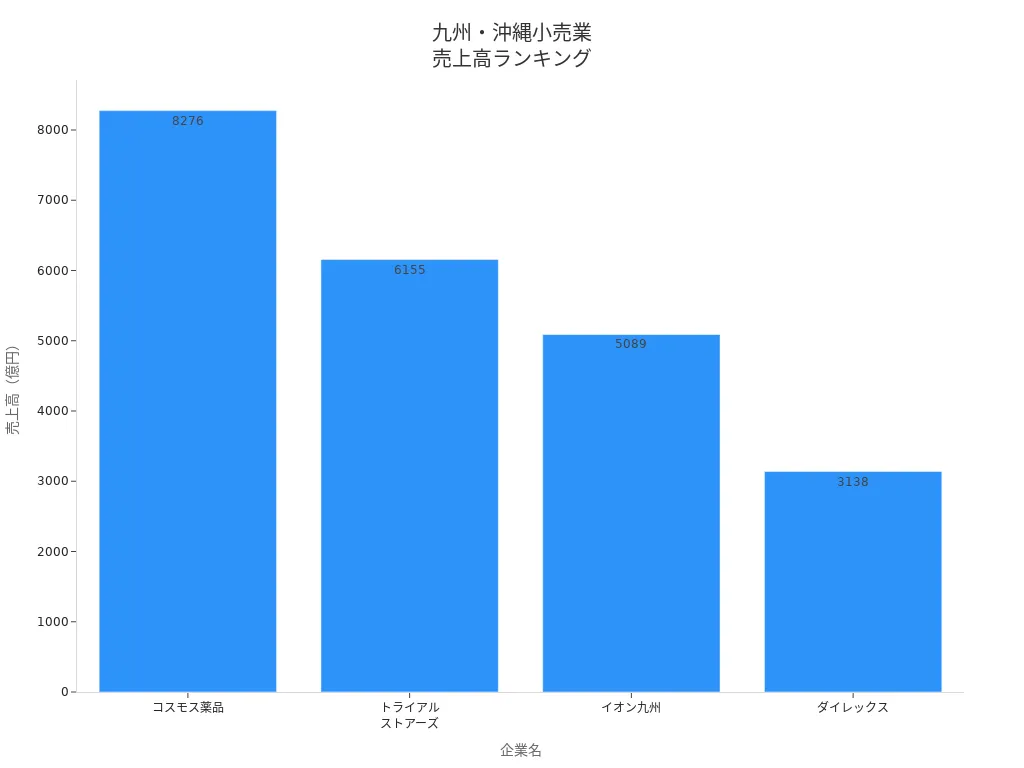

九州・沖縄の小売

九州・沖縄地方では、ドラッグストアやディスカウントストアが市場をけん引している。

順位 | 企業名 | 売上高 (億円) | 特徴 |

|---|---|---|---|

1 | コスモス薬品 | 8276 | 8年連続トップ、店舗網を全国で1500店以上運営 |

2 | トライアルストアーズ | 6155 | 前期比35.2%増、積極出店で順位上昇 |

3 | イオン九州 | 5089 | |

4 | ダイレックス | 3138 | 食品以外にペット用品や医薬品も好調 |

消費者ニーズを捉えた商品開発力や、国産原材料へのこだわりがブランド力の形成につながっている。インバウンドや日本食ブームを追い風にした輸出拡大も進む。M&Aや異業種連携による新たな需要の獲得も成長を支えている。

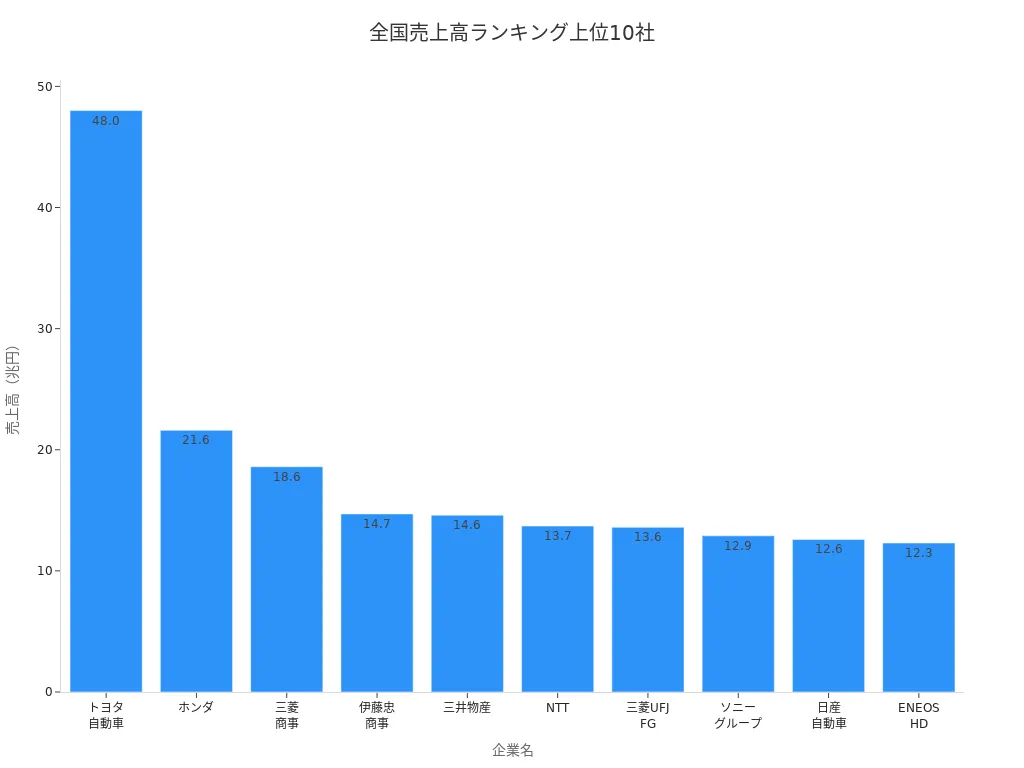

全国小売ランキング

全国売上高ランキング

全国の売上高ランキングを見ると、デロイトトーマツグループが発表した「世界の小売業ランキング2025」によれば、上位10社が市場全体の約34.9%を占めている。日本企業ではセブン&アイ・ホールディングスがトップとなり、20社がランクインした。日本円の対米ドル下落が影響し、順位に変動が見られる。世界的にはWalmartが1位、Amazon.comが2位、Costcoが3位となっている。

順位 | 企業名 | 売上高(兆円) | 主な事業 |

|---|---|---|---|

1 | トヨタ自動車 | 48.0 | 自動車 |

2 | ホンダ | 21.6 | 自動車、二輪車 |

3 | 三菱商事 | 18.6 | 総合商社 |

4 | 伊藤忠商事 | 14.7 | 総合商社 |

5 | 三井物産 | 14.6 | 総合商社 |

6 | NTT | 13.7 | 情報・通信 |

7 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 13.6 | 金融 |

8 | ソニーグループ | 12.9 | 電気機器、エンタメ |

9 | 日産自動車 | 12.6 | 自動車 |

10 | ENEOSホールディングス | 12.3 | エネルギー |

セブン-イレブンはデリバリーサービスを全国展開し、ファーストリテイリングは海外事業で3兆円を突破した。ウエルシアHDとツルハHDは経営統合し、売上規模2兆円超の企業連合となった。

都道府県別データ

都道府県別の小売業売上高データを見ると、大阪府が1企業当たり年間売上高1608万2000円でトップとなっている。奈良県は1591万円3000円、福岡県は1586万円6000円と続く。都市部では消費者の購買力が高く、売上高も大きい傾向がある。

都道府県 | 1企業当たりの年間売上高 |

|---|---|

大阪府 | 1608万2000円 |

奈良県 | 1591万円3000円 |

福岡県 | 1586万円6000円 |

成長パターン

小売業界の成長パターンにはいくつかの特徴がある。ECサイトやモバイルアプリの活用が進み、消費者体験の向上と商品多様化が重要となっている。ドラッグストアやスーパーマーケット、コンビニエンスストアが成長を続けている。大手企業は新しい販売戦略を立て、家具やホビー用品の販売で顧客層を拡大している。海外への販路拡大も目立つ。

物価上昇

消費者のリアル回帰

訪日外国人による需要増加

業態ごとの消費行動の変化

経済産業省の発表によると、2024年上期の小売業販売額は81兆3,890円で前年比2.7%増加した。主要業態すべてで販売額が増加している。消費者の購買行動の多様化や人口の増減、物流の人材不足も業界の成長に影響を与えている。

小売企業の成長戦略

地域密着型の事例

地域密着型の小売企業は、地域社会とのつながりを強化しながら独自の成長を遂げている。彼らはブランディングや地域貢献活動、デジタル技術の活用など多様な手法を取り入れている。

企業名 | 成功要因 | 具体的な活動 |

|---|---|---|

地域密着型店舗 | ブランディング | 50周年記念ロゴのデザインに大学生のフィールドワークを活用 |

自動車販売店 | 地域貢献 | 地域イベントへの出展、展示や乗車体験の提供 |

パン屋 | ECサイト活用 | 地域密着型ECサイトでの注文受付と配達 |

スーパーマーケット | DX推進 | オンライン予約システムやキャッシュレス決済の導入 |

地域限定展開や特殊ニーズへの対応など、空間ニッチや特殊ニッチ戦略も重要な役割を果たしている。これらの取り組みにより、リピート率が50%増加し、顧客単価も150%向上した事例が報告されている。

M&Aと店舗拡大

小売業界では、M&Aや店舗拡大による成長が目立つ。企業はロールアップ型の手法を用いて規模を拡大し、競争力を高めている。

SFPダイニング社は資本提携で約90店舗を追加し、前年比70%増の売上を見込んだ。

小僧寿しはスパイシークリエイトを子会社化し、関西での店舗展開を強化している。

異業種とのM&Aによって新たな客層の獲得や競合との差別化が可能となる。

営業チーム全体を巻き込むことで、組織としての成長も実現している。これらの施策は製品開発や顧客対応の効率向上にも寄与し、企業全体の生産性を高めている。

差別化のポイント

差別化戦略は小売企業の成長に不可欠である。企業はコスト・リーダーシップやニッチ化、バンドル効果、ランチェスター戦略など多様な手法を活用している。

無印良品は商品のシンプルさと機能性を追求し、必要の本質で差別化を図っている。

ユニクロは高品質な衣類を低価格で提供し、コストリーダーシップと差別化を両立している。

ZARAは高速サプライチェーンを活用し、最新トレンドを短期間で市場に届けている。

技術ニッチやチャネル・ニッチなど、他社が持たない独自技術や特定チャネルへの特化も差別化の重要な要素となっている。

小売業界のトレンド

リテールメディア

リテールメディアは、小売業界で急速に注目を集めている。企業は購買データを活用し、ターゲティング広告や店頭広告のパーソナライゼーションを進めている。2025年には米国でリテールメディアの広告費が720億ドルに達する見込みだ。フルファネル戦略の導入も進み、消費者の購買行動全体を捉える動きが広がっている。10月にはRetail Media Summit 2025が開催され、最新の業界動向が発表される予定である。

項目 | 詳細 |

|---|---|

成長予測 | 2025年に米国でリテールメディアの広告費が720億ドルに達する見込み |

注目の戦略 | 購買データを活用したターゲティング広告、店頭広告のパーソナライゼーション、フルファネル戦略 |

イベント | Retail Media Summit 2025が10月に開催され、業界の最新動向が紹介される |

DXの進展

小売業界ではDX(デジタルトランスフォーメーション)の必要性が高まっている。企業は競争力を維持し、成長を促進するために基盤整備を進めている。消費者の購買行動が大きく変化し、オンラインショッピングの普及が進行中だ。シームレスな購買体験の提供が求められている。

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「DX白書2023」によると、流通業や小売業でDXを推進する企業は増加しているが、製造業や金融業と比べると多いとはいえない。

小売業におけるDXの目的は、競争力を維持し、成長を促進するための基盤を整えること。

消費者の購買行動が大きく変化しており、オンラインショッピングの普及が進んでいる。

シームレスな購買体験を提供する必要性が高まっている。

システムの老朽化や人手不足がDXの進展を妨げている現状も見逃せない。コロナ禍以降、オンラインとオフラインの統合が重要な課題となっている。

サステナビリティ

サステナビリティは小売業界でますます重視されている。環境問題の深刻化や人口増加、資源不足が背景にある。消費者の意識も変化し、エシカルやサステナブルな商品への需要が高まっている。

理由 | 説明 |

|---|---|

環境問題の増加 | 環境問題が深刻化しているため、持続可能な社会が求められている。 |

人口の増加や資源不足 | 人口増加に伴い、資源が不足していることがサステナビリティの必要性を高めている。 |

消費者の意識の変化 | 消費者の意識が変化し、エシカルやサステナブルな商品への需要が高まっている。 |

企業は再生可能エネルギーの導入や廃棄物削減、サプライチェーンの見直しなど、さまざまな取り組みを進めている。今後もサステナビリティは小売業界の重要なテーマとなる。

今後の展望

成長余地と課題

小売業界は今後も成長の余地がある。企業は消費者の価値観に寄り添った業態を展開している。デジタル化や省人化の推進が進み、地域密着型サービスの強化も重要となる。消費者ニーズは多様化している。健康志向やサステナブル志向に応える商品が注目されている。ライフスタイル提案型の専門店やデジタルと融合した体験型店舗も増加している。

慢性的な人手不足や実店舗の集客力低下が課題となっている。実店舗はショールーム化が進み、消費者はオンラインとオフラインを使い分けている。

消費者の価値観に寄り添った業態

デジタル化と省人化の推進

消費者ニーズの多様化

健康志向・サステナブル志向に応える商品

ライフスタイル提案型の専門店

デジタルと融合した体験型店舗

慢性的な人手不足

実店舗の集客力低下

競争環境の変化

競争環境は大きく変化している。人口減少や少子高齢化が進み、消費額の減少が予測されている。原価高騰が続き、特に中小店舗に影響を与えている。消費者は価格上昇に敏感になり、安価な店舗を選ぶ傾向が強まっている。環境問題への取り組みも企業に求められている。

要因 | 説明 |

|---|---|

人口減少・少子高齢化 | 日本では63万世帯が失われ、7000億円近い消費額が毎年失われると予測されている。 |

原価高騰 | 年間3.6%の原価上昇が見込まれ、特に中小店舗に影響を与える。 |

消費者の価格意識の高まり | 消費者は価格上昇に敏感で、安い店舗を求める傾向が強まっている。 |

環境問題への取り組み | 持続可能な経営が求められ、企業は環境への配慮を強化する必要がある。 |

スーパーマーケット業界は原価高騰によるコスト上昇に直面している。消費者は安い店舗を求めるため、価格競争が激化している。

注目企業・エリア

今後注目すべき企業やエリアがいくつかある。デジタル化を積極的に進める企業は成長が期待される。地域密着型サービスを強化する企業も注目されている。健康志向やサステナブル志向に対応した商品を展開する専門店が増えている。都市部だけでなく、地方都市でも体験型店舗や新業態の導入が進んでいる。

デジタル化を推進する企業

地域密着型サービスを強化する企業

健康志向・サステナブル志向に対応した専門店

体験型店舗を展開するエリア

地方都市で新業態を導入する企業

小売業界は変化のスピードが速い。企業は消費者ニーズの変化に対応し、持続可能な成長を目指している。今後も新しいビジネスモデルやサービスが登場する可能性が高い。

各地域の小売業界では、企業ごとに成長戦略や差別化の工夫が見られる。業界全体ではデジタル化やサステナビリティが重要なテーマとなっている。今後は、消費者ニーズの変化や競争環境の激化に注目したい。

企業はデータ活用や地域密着型サービスを強化することで、持続的な成長を目指す必要がある。読者は業界動向を定期的にチェックし、変化に柔軟に対応する視点を持つことが重要である。