コンビニ24時間営業は持続可能か?人件費と人手不足から考える

現状のままではコンビニ24時間営業の持続は困難である。店舗数は約5万6千店に達し、市場は飽和状態となっている。人手不足が深刻で、従業員が十分に足りている店舗はわずか6%しかない。人件費も高騰し、シフト調整の難しさやオーナー・従業員の負担が増加している。

無人店舗の導入は、人手不足解消やコスト削減に効果が期待される。

調査内容 | 結果 |

|---|---|

従業員が十分に足りている店舗の割合 | 6% |

従業員不足と回答した店舗の割合 | 61% |

重要ポイント

コンビニの24時間営業は人手不足と人件費の高騰により、持続が難しくなっている。

無人店舗の導入は、深夜帯の人手不足を解消し、オーナーや従業員の負担を軽減する効果が期待される。

営業時間の柔軟化は、地域のニーズに応じた効率的な店舗運営を可能にし、顧客満足度を向上させる。

テクノロジーの活用は、業務効率化や人件費削減に寄与し、サービス品質の維持にも役立つ。

多様な人材の採用は、労働力不足を補い、コンビニの持続可能性を高める重要な戦略である。

現状と課題

人手不足

コンビニ24時間営業の現場では、深刻な人手不足が続いている。2023年時点で店舗数は約5万5千店に達し、飽和状態が指摘されている。

年度 | 調査内容 | 結果 |

|---|---|---|

2018 | コンビニオーナーへのアンケート | 61%が「従業員が不足している」と回答 |

2023 | 従業員が十分に足りている店舗の割合 | 6% |

多くのオーナーは深夜帯のシフトを自ら担当し、人件費を抑えようとする。しかし、従業員の希望通りにシフトを組めないことがモチベーション低下や離職につながる。深夜勤務は健康面にも悪影響を及ぼす。

経済産業省は大手4社に行動計画策定を求め、公正取引委員会も独占禁止法の適用を検討している。

Cloudpick Japanのような無人店舗は、深夜帯の人手不足やオーナーの負担軽減に有効な選択肢となる。

人件費

人件費の高騰も店舗運営に大きな影響を与えている。平均時給は2025年5月に1,760円となり、前年同月比で109円上昇した。

売上高は2020年に大幅減少し、2022年には再び減少傾向となった。

年 | 売上高 | 店舗数 |

|---|---|---|

2020 | 大幅減少 | 55,000店以上 |

2021 | 回復傾向 | 55,000店以上 |

2022 | 減少に転じる | 55,000店以上 |

人件費増加と売上減少が重なり、オーナーや従業員の負担はさらに大きくなっている。

コンビニ24時間営業のメリット・デメリット

利便性

コンビニ24時間営業は、多くの利用者にとって「便利」な存在となっている。夜間や早朝でも必要な商品をすぐに購入できるため、急な用事や仕事帰りの人々に支持されている。

利用者アンケートによると、24時間営業の利便性を感じる人が多い。特に20代では過半数が24時間営業を望んでいる。一方、60代では25%にとどまり、全体では61.4%が「24時間営業をしないでもよい」と考えている。

調査内容 | 結果 |

|---|---|

24時間営業の利便性 | 多くの利用者が「便利」「身近な」と感じている |

利用者の不便さ | 「価格」「品切れ」「レジの混雑」などが挙げられる |

今後期待されること | 「品揃えの充実」「おいしさ・食料品の充実」などが期待されている |

このように、コンビニ24時間営業は一部の世代に強く求められているが、全体では柔軟な営業時間への期待も高まっている。

負担とコスト

24時間営業はオーナーや従業員に大きな負担をもたらす。深夜や早朝の勤務は肉体的・精神的な負担が増し、従業員へのケアが必要となる。

早朝や深夜の時間帯は来店客数が減少し、利益が減少する可能性が高い。

単位時間当たりの売上額が低く、賃金は割増しとなるため経費率が上昇する。

結果として、儲けが薄いか赤字になる店舗も存在する。

Cloudpick Japanの無人店舗は、深夜帯の人手不足やコスト増加の課題を解決する新しい選択肢となる。無人化によってオーナーや従業員の負担を軽減し、持続可能な店舗運営を目指す動きが広がっている。

このように、コンビニ24時間営業は利便性と負担・コストの両面から評価されている。今後は、無人化や営業時間の見直しなど、持続可能性を高める工夫が求められる。

人手不足・人件費の影響

店舗運営

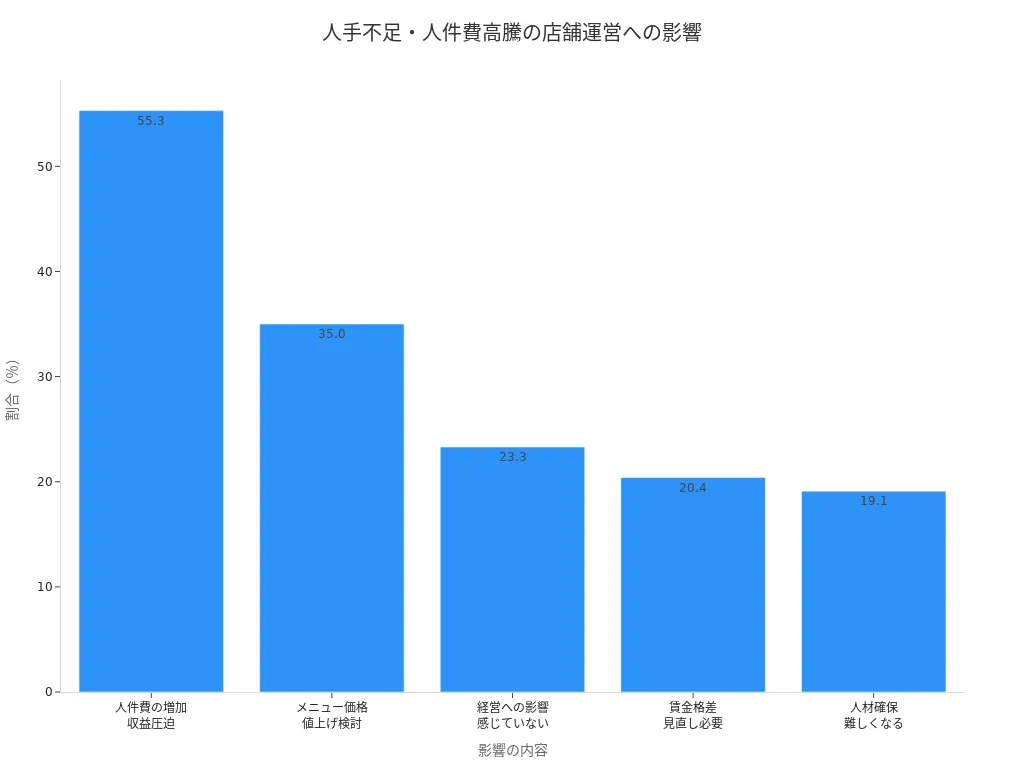

人手不足や人件費の高騰は、店舗運営に大きな影響を与えている。多くのコンビニオーナーは、収益の圧迫や価格改定の必要性を感じている。

下記の表は、店舗運営への具体的な影響を示している。

影響の内容 | 割合 |

|---|---|

人件費の増加が避けられず、収益を圧迫する | 55.3% |

メニュー価格の見直し(値上げ)を検討している | 35.0% |

経営への影響は特に感じていない | 23.3% |

既存スタッフとの賃金格差の見直しが必要になる | 20.4% |

新たな人材確保が難しくなる | 19.1% |

多くの店舗では、収益の減少やコスト増加に直面している。新たな人材の確保が難しくなり、既存スタッフの負担が増す傾向も強まっている。

Cloudpick Japanの無人店舗は、深夜帯や人手不足の時間帯において、オーナーやスタッフの負担を軽減する有効な選択肢となる。無人化によって、コンビニ24時間営業の持続可能性を高める動きが広がっている。

サービス品質

人手不足はサービス品質にも影響を及ぼす。スタッフが足りない状況では、顧客対応や業務の質が低下しやすい。

スタッフが不足している飲食店では、料理の提供が遅れたり、接客が雑になることがある。

医療や小売、介護の現場では「待たせる」「ミスが増える」といった顧客の声が上がることが多い。

サービスの質が低下すると、顧客の信頼を失い、売上減につながるリスクがある。

また、サービス品質が低下すると顧客離れが生じやすくなる。

残業が常態化することで、従業員の疲弊や離職リスクが増大する。

このような状況を改善するためには、無人店舗やセルフレジの導入など、テクノロジーの活用が重要となる。店舗ごとに最適な運営方法を模索することが、今後の課題となる。

対策と取り組み

時短営業

多くのコンビニでは、深夜帯の人手不足やコスト増加に対応するため、時短営業を導入する動きが広がっている。営業時間を短縮することで、オーナーや従業員の負担を軽減できる。特に来店客数が少ない深夜帯の営業を見直すことで、効率的な店舗運営が可能となる。

一方で、地域によっては24時間営業を求める声も根強い。店舗ごとに最適な営業時間を検討する必要がある。時短営業は、コンビニ24時間営業の持続可能性を高める一つの方法として注目されている。

テクノロジー活用

省人化や業務効率化を目指し、セルフレジや無人化技術の導入が進んでいる。これらの技術は人件費削減や業務負荷の軽減に大きな効果をもたらす。

以下の表は、実際に導入した店舗の事例を示している。

店舗名 | 導入機種 | 導入目的 | 導入効果 |

|---|---|---|---|

すかいらーくHD | セルフオーダー端末+セルフレジ | 注文・会計業務の完全セルフ化、人件費削減 | 業務負荷軽減、注文ミス削減、回転率向上 |

せんどう茂原緑ヶ丘店 | セミセルフレジ(スピードセルフ) | 会計業務の簡素化、人材採用の促進 | 応募者数が3倍以上に増加、研修時間の短縮、即戦力化が可能に |

Cloudpick Japanの無人店舗は、有人営業の代替として注目されている。無人化によって深夜帯の人手不足やコスト増加の課題を解決し、オーナーや従業員の負担を大幅に軽減できる。テクノロジーの活用は、今後のコンビニ運営に不可欠な要素となっている。

採用多様化

労働人口の減少が進む中、企業は多様な人材の採用に力を入れている。高齢者や外国人、育児中の女性など、さまざまな背景を持つ人材が活躍する事例が増えている。

高齢者を積極的に採用した製造業では、経験豊富な多能工が業務を分担し、長期雇用につながった。

短時間勤務制を導入した企業では、育児中の女性が働きやすい環境を整え、業務の多くを自社で完結できる体制を築いた。

日本では生産年齢人口が減少し続けている。2050年には約2,000万人以上が減少すると予想されている。企業は国籍や年齢を問わず、優秀な人材の採用や育成に取り組む必要がある。多様な人材の活用は、コンビニ24時間営業の持続可能性を高める重要な戦略となる。

持続可能性と今後

営業時間の柔軟化

近年、店舗ごとに営業時間を柔軟に調整する動きが広がっている。人口減少や消費者ニーズの多様化により、従来の一律24時間営業から、地域や店舗の実情に合わせた運営が求められている。

実際に、営業時間の見直しやプロモーションを実施した店舗では、顧客満足度や売上の向上が確認されている。

店舗名 | 実施内容 | 効果 |

|---|---|---|

福岡のイタリアンレストラン | 午後5時までの予約で「スパークリングワイン1杯無料」 | 早期予約率が30%向上、ディナータイムの稼働率改善 |

深夜営業店舗 | 終電後に来店する顧客を狙ったプロモーション | 深夜の食事需要を取り込む |

無人運営店舗 | 深夜や早朝でも営業が可能 | 24時間営業や短時間営業で売上最大化 |

このような取り組みは、店舗の収益性向上だけでなく、従業員の負担軽減にもつながる。経済産業省も、店舗や地域の実情に応じた柔軟な運営を推奨している。今後は、地域ごとの需要や利用者の動向を分析し、最適な営業時間を設定することが持続可能な運営の鍵となる。

専門家は、コンビニ業界が成熟期に入り、24時間営業の持続には厳しい状況が続くと予測している。人口減少や売上減少が常態化する中、ビジネスモデルの見直しが不可欠である。

テクノロジーと人の役割

テクノロジーの導入は、店舗運営の効率化と人手不足対策に大きな効果をもたらしている。セルフレジや無人店舗、AI技術の活用によって、従業員の業務負担が軽減され、サービス品質の維持が可能となる。

事例 | 効果 |

|---|---|

見守りセンサー | 夜勤職員の巡回負担軽減、転倒事故リスクの低減 |

介護記録システム自動化 | 記録業務を30〜50%削減 |

配膳ロボット | 食事運搬を自動化、職員の移動・力仕事を軽減 |

見守りロボット | 廊下巡回、顔認証で安否確認 |

Cloudpick Japanの無人店舗は、深夜や早朝でも安定した営業を実現し、オーナーや従業員の負担を大幅に軽減する。無人運営によって人件費を削減し、採用や教育コストも抑えられるため、持続可能な店舗運営が可能となる。海外でも無人コンビニは24時間営業を容易に実現し、効率的な経営モデルとして注目されている。

テクノロジーと人の役割を最適に組み合わせることで、サービス品質を維持しつつ、効率的な運営が実現できる。

地域ごとの最適化

地域ごとに最適な営業時間や運営方法を導入することで、利用者の満足度と店舗の収益性を高めることができる。自治体や公共施設、図書館、文化施設などでは、地域住民のニーズを調査し、ピーク時間帯やイベント時に合わせて営業時間を調整する事例が増えている。

ある自治体の公共施設は、利用者のピーク時間帯を分析し、平日の営業時間を延長した。週末には特別イベントを開催し、利用者数を増加させた。

図書館は、平日夜間の利用者増加に対応し、営業時間を延長したことで利用率が向上した。

文化施設は、ピーク時と閑散期に合わせて営業時間を調整し、地域イベントと連携して来場者数を増やしている。

コンビニ24時間営業も、地域ごとの需要や社会的背景を踏まえた最適化が求められる。今後は、地域住民や行政、業界が連携し、持続可能な運営モデルを構築することが重要となる。

持続可能なコンビニ運営には、CO2排出量削減やエネルギー効率化も不可欠である。業界全体で2030年度までに1店舗あたりのCO2排出量を2013年度比で46%削減する目標が掲げられている。地域エネルギー共同投資モデルの導入も進み、店舗オーナーが地域社会と連携して最新のエネルギーシステムを導入する動きが広がっている。

コンビニ24時間営業と社会

消費者の声

消費者はコンビニ24時間営業についてさまざまな意見を持っている。近年、利便性だけでなく、働く人々の労働環境や社会全体のバランスにも注目が集まっている。

消費者の要望や意見が活発に議論されている。

日本と欧州では、24時間営業に対する考え方に違いが見られる。

利便性を重視する声と、勤労者の健康や生活を守るべきだという声が共存している。

24時間営業のあり方について、社会的な関心が高まっている。

大手コンビニチェーンも営業時間の見直しを始めている。

このように、消費者は単なる便利さだけでなく、社会全体の持続可能性や働き方にも目を向けている。地方都市では人手不足の影響で営業時間の短縮や閉店が増えており、消費者のニーズと現場の現実が交錯している。

今後の展望

コンビニ業界は今後、人口減少や少子高齢化、働き方改革など社会の変化に対応する必要がある。新規出店による成長が難しくなり、既存店舗の売上拡大や営業時間の柔軟化が重要な戦略となっている。

ポイント | 詳細 |

|---|---|

新規出店の頭打ち | 2019年に店舗数が減少し、今後も新規出店による成長は見込めない可能性が高い。 |

既存店舗の売上拡大 | 2021年は販売額が緩やかに上昇しており、既存店舗の売上を伸ばす戦略に転換している。 |

時短営業の検討 | ファミリーマートの調査で約半数の店舗が時短営業を「検討したい」と回答。セブンイレブンでも15%が希望。 |

社会全体では、人口減少や高齢化、非正規雇用の増加が進んでいる。小売・サービス業界の有効求人倍率は2.95倍(2023年)となり、コンビニ24時間営業の維持が困難になっている。地方では人手不足から営業時間の短縮や閉店が増加している。

Cloudpick Japanの無人店舗は、深夜や早朝の人手不足を解消し、オーナーや従業員の負担を軽減できる。無人化技術の導入によって、持続可能な店舗運営とサービス品質の両立が期待されている。今後は、地域や社会の変化に合わせて、柔軟な運営体制を構築することが求められる。

現状のままでは、24時間営業の持続は極めて難しい。

年 | 最低賃金 (円) | 人件費の増加 |

|---|---|---|

2008 | 703 | - |

2018 | 874 | 24.3% |

深夜帯の人手不足や人件費の高騰が主な要因である。営業時間の柔軟化やテクノロジー活用が不可欠となる。Cloudpick Japanの無人店舗は、効率化と負担軽減に寄与する。今後はデジタル化や商品開発など、消費者ニーズの変化に対応した施策が求められる。