医薬品物流の流れと仕組みをわかりやすく解説

医薬品物流は、薬が製造工場から物流センターを経て、医療機関や薬局に届くまでの一連の流れを指す。日本国内では、医薬品物流の市場規模が2025年に5,608億1,000万米ドル、2030年には7,340億米ドルに達すると予測されている。

主な流れは以下の通り。

製造工場から物流センターへの輸送

物流センターから医療機関や薬局への配送

温度管理や追跡システムを活用した品質保持

需要に応じた在庫管理

このような仕組みにより、医薬品は安全かつ確実に消費者のもとへ届けられる。

重要ポイント

医薬品物流は製造から患者の手元までの流れを指し、安全性と効率性が求められる。

温度管理や在庫管理が重要で、適切な環境での保管が医薬品の品質を守る。

SPDシステムの導入により、在庫管理や発注作業が効率化され、医療スタッフの負担が軽減される。

AIやIoTの活用が進み、物流のデジタル化と自動化が加速している。

医薬品物流は今後も技術革新を通じて、社会に不可欠な役割を果たし続ける。

医薬品物流の全体像

流れの概要

医薬品物流は、製薬会社から患者の手元に薬が届くまでの一連の流れを指す。日本の医薬品流通は、厳格な管理体制のもとで進められている。主な流れは以下の通りである。

製薬会社が医薬品を製造し、物流会社が卸業者の保管倉庫へ輸送する。

卸業者は医薬品を適切な温度や湿度で保管し、医療機関や薬局からの注文に備えて在庫を管理する。

医療機関や薬局からの発注に応じて、卸業者がピッキングや梱包を行い、配送する。

医療機関や薬局では、医師や薬剤師が患者に医薬品を提供する。

この流れにより、医薬品物流は安全性と効率性を両立しながら、必要な医薬品を迅速に届けている。

医薬品物流の現場では、温度管理や在庫管理、配送の正確性が特に重視されている。これにより、患者が安心して薬を受け取れる体制が整っている。

主な関係者と役割

医薬品物流には、複数の関係者がそれぞれ重要な役割を担っている。主な関係者とその役割は次の通りである。

関係者 | 主な役割 |

|---|---|

製薬会社 | 医薬品の研究開発・製造を行い、卸業者の物流センターに納入する。大量かつ効率的な輸送が求められる。 |

卸業者 | 医薬品を保管し、医療機関や薬局への配送を担当する。多品種・少量出荷や即日配送にも対応する。 |

医療機関・薬局 | 医師が処方し、薬剤師が調剤を行い、患者に医薬品を提供する。 |

製薬会社は高品質な医薬品を安定的に供給する責任を持つ。卸業者は多様な医薬品を適切な条件で管理し、迅速に配送する役割を果たす。医療機関や薬局は、患者に安全かつ正確に薬を渡す最終段階を担う。これらの関係者が連携することで、医薬品物流の信頼性と効率性が保たれている。

医薬品物流の工程

ピッキングと梱包

医薬品物流の現場では、ピッキングと梱包が重要な工程となる。ピッキング作業では、医薬品の種類や数量を正確に取り揃えることが求められる。作業者は以下の点に注意しながら業務を進める。

正確さ第一優先:医薬品の見間違いや処方量の誤りは患者に直接影響を与えるため、確認作業を最優先とする。

スピードは経験で向上:正確さを維持しつつ、経験を積むことで作業スピードを高める。

ミスを防ぐ工夫:処方箋の確認を徹底し、調剤支援票は補助的に活用する。

規格の確認:同じ医薬品でも規格が異なる場合があるため、細心の注意を払う。

チェックリストの活用:ピッキングした医薬品と処方箋を照合するため、チェックリストを使用する。

梱包作業では、医薬品の品質と安全性を守るために国際規格や国内規格に基づいた対応が必要となる。主な基準は以下の通りである。

規格名 | 説明 |

|---|---|

ISO 11607 | 医療機器の滅菌包装に関する国際規格で、設計から試験・バリデーションまでをカバー。 |

JIS T 0841 | ISO 11607と整合性を持つ日本国内向けの規格で、運用上の注意点や適用対象が記載されている。 |

これらの基準を遵守することで、医薬品の品質保持と安全な流通が実現される。

保管と輸送管理

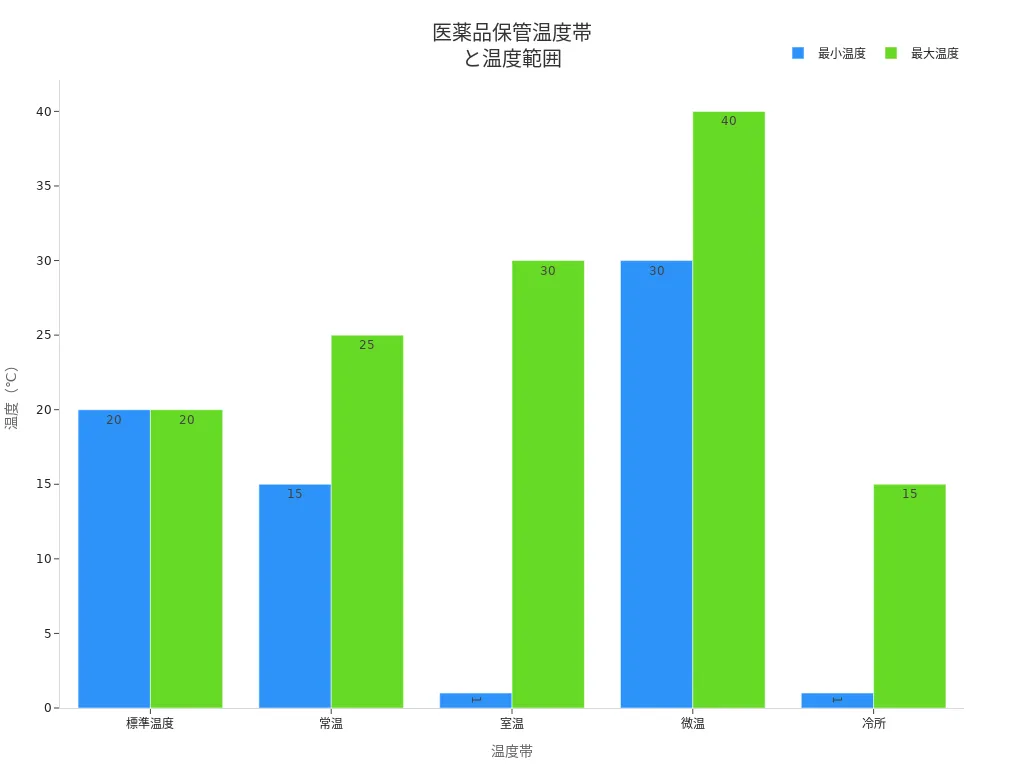

医薬品物流において、保管と輸送管理は品質維持の要となる。医薬品は温度や湿度の変化に敏感なため、適切な環境での管理が不可欠である。主な温度帯とその範囲は以下の通りである。

温度帯 | 温度範囲 |

|---|---|

標準温度 | 20℃ |

常温 | 15~25℃ |

室温 | 1~30℃ |

微温 | 30~40℃ |

冷所 | 1~15℃ |

輸送時には、リアルタイムでの位置情報追跡や品質管理が求められる。最新のGPSトラッカーは温度変化や衝撃を検知する機能を備えており、コールドチェーンの精度向上に貢献している。主な管理体制は次の通りである。

特徴 | 説明 |

|---|---|

リアルタイム追跡 | 商品の集荷から配送完了までの位置情報を追跡・管理できる。 |

複数の関係者の確認 | 物流事業者、荷主、消費者が配送状況を確認できる。 |

品質管理の強化 | 温度変化や衝撃を検知し、輸送中の貨物の保管状態を監視。 |

このような体制により、医薬品物流の安全性と信頼性が確保されている。

SPDと院内管理

近年、多くの医療機関でSPD(院内物流管理システム)が導入されている。2020年代には、約50%以上の病院が何らかの形でSPDを導入している。

年代 | 導入率 |

|---|---|

2020年代 | 約50%以上の病院 |

大規模病院ではSPDなしには物品管理が成り立たないケースも増加している。SPDシステムの主なメリットは以下の通りである。

在庫管理:医薬品や医療材料の在庫状況をリアルタイムで把握し、適正在庫を維持する。

発注管理:在庫が一定の水準を下回ると自動で発注を行う。

消費量分析:物品ごとの消費量を分析し、使用傾向を把握する。

在庫管理業務の効率化・適正化

医療スタッフの業務負担を軽減

コスト削減

医療安全の強化

経営判断の容易化

SPDシステムの導入により、医薬品物流の現場では在庫管理や発注作業が効率化され、医療スタッフは本来の業務に集中できるようになる。これにより、医療現場全体の安全性と経営効率が向上している。

医薬品物流の特徴

温度・湿度管理

医薬品は温度や湿度の変化に非常に敏感である。現場では、温湿度管理の失敗が重大なリスクを生む。例えば、異常発生から発見まで最大12時間の空白が生じることがある。担当者による記録ミスや数値の読み間違いも発生しやすい。データの転記や集計、報告書作成には毎日数時間を要し、担当者が不在の場合は記録が途絶えることもある。温湿度変化に弱い製品を扱う現場では、このような空白時間が深刻な経済損失につながる。

GMP(製造管理・品質管理基準)やGDP(医薬品の適正流通基準)では、温度管理の精度や記録体制、記録保存義務が厳しく定められている。

適切な温湿度管理は、医薬品の品質と安全性を守るための最重要ポイントである。

品質管理とトレーサビリティ

品質管理の分野では、GMPやGQPなど法的に義務付けられた基準が存在する。ICH(国際会議)は、医薬品の安全性・有効性・品質確保のためのガイドラインを策定している。これらの基準は国際的に調和が進み、世界中で統一的な品質管理が目指されている。

トレーサビリティ確保のため、さまざまな技術やシステムが導入されている。

技術/システム | 説明 |

|---|---|

バーコード | 製品の識別体として使用され、製造から流通、医療現場での使用まで追跡が可能。 |

ロットトレーシング | 製品のロットを追跡し、問題が発生した際に迅速に対応できる。 |

RFID | 無線で情報を読み取る技術で、効率的なトレーサビリティを実現。 |

IoT | インターネットを介してデバイスを接続し、リアルタイムでデータを収集・分析。 |

クラウド技術 | データをクラウド上で管理し、情報の一元化を図る。 |

ブロックチェーン技術 | データの改ざんを防ぎ、透明性を確保するための技術。 |

令和元年の薬機法改正により、医薬品や医療機器へのバーコード添付が義務付けられた。これにより、流通経路の透明性と安全性が一層高まっている。

セキュリティと法規制

医薬品物流では、情報セキュリティと法規制の遵守が不可欠である。アクセス制限やVPNの利用、ネットワークのセグメンテーション、ファイアウォールの設定などが実施されている。データの暗号化やバックアップも重要な対策である。PマークやISO27001などの認証取得は、情報管理の信頼性を示す指標となる。

偽造医薬品対策としては、経営層のコミットメントやコンプライアンス教育、内部通報制度の整備が進められている。「防止、検出、対応」という戦略のもと、地域保健当局への報告義務やサプライチェーンの監査も実施されている。欧州製薬団体連合会や製薬防護研究所などの国際組織への参加も、偽造撲滅に向けた重要な取り組みである。

課題と効率化

在庫・納期管理

医薬品物流の現場では、在庫や納期の管理が大きな課題となっている。現場でよく見られる失敗例には、以下のようなものがある。

在庫が見つからず欠品や過剰発注が常態化した事例。適正在庫を把握せず、現場から依頼されたものをそのまま発注したため、業務効率が低下し重複購入が発生した。

アナログ管理によって期限切れ在庫が大量発生した事例。手書きで管理していたため、業務が圧迫され期限切れ在庫が発生した。

管理方法の属人化により教育コストが増大した事例。看護師が在庫管理を担当していたが、退職による引継ぎが頻発し教育コストが増大した。

納期管理の遅延は、医薬品供給に直接的な影響を与える。特に注目度の高い医薬品では、安定供給が求められる。

医薬品名 | 注目度 |

|---|---|

医薬品A | 高 |

医薬品B | 中 |

医薬品C | 低 |

医薬品卸が在庫管理を効率化することで、供給の安定化が図れる。医療機関の担当者と信頼関係を築くことも、急な注文や配達遅延のトラブルを軽減する重要な要素となる。

アウトソーシングの活用

近年、医薬品物流におけるアウトソーシングの市場規模は拡大している。

年 | 市場規模 (米ドル) | 年平均成長率 (CAGR) |

|---|---|---|

2024 | 22億5,000万 | - |

2033 | 71億 | 13.64% |

アウトソーシングの主なメリットは以下の通り。

より多くの物流量に対応できる

物流業務を効率化できる

コア業務に集中できる

コスト削減が期待できる

コストを変動費化できる

配送品質の向上

一方で、委託先の選定リスクやノウハウが自社に蓄積されないリスク、コスト増のリスクも存在する。委託先の選定や契約内容の精査が重要となる。

今後の展望

今後の医薬品物流では、デジタル化や自動化が加速する。武田薬品工業はAIによる需要予測や物流・在庫のリアルタイム可視化を進めている。医療機関向けの梱包作業ではロボット導入が進み、自動化率は95%に達している。ピッキング作業でもロボットの導入により精度99.9999%を実現した。

業界全体では、トラックドライバー不足や物流コストの上昇、厳格な温度管理、災害時対応、環境負荷低減など多くの課題が残る。AIやIoT、自動運転・ドローン配送の導入が期待されており、持続可能な物流ソリューションの重要性も高まっている。

今後も医薬品物流は、効率化と安全性の両立を目指し、技術革新と業界連携が不可欠となる。

医薬品物流は、厳格な品質管理と法規制のもとで安全性と効率性を両立している。

主な課題には人手不足やコスト上昇、品質・供給不安が挙げられる。

医療物流は命と健康に直結し、専門知識と設備が不可欠である。

AIやIoT、ブロックチェーンの導入が物流効率化を加速させる。

再生医療や細胞治療の成長で極低温物流の重要性が高まる。

年 | 市場規模 (米ドル) | 年平均成長率 (CAGR) |

|---|---|---|

2033 | 14億9190万 | 3.40% |

今後も医薬品物流は技術革新と標準化が進み、社会に不可欠な役割を担い続ける。